ナットウキナーゼ

納豆菌

納豆菌(図1,図2)は、1906年に沢村真農学博士によって発見され、【Bacillus natto Sawamura】と名づけられました。

納豆菌は、日本古来の糸引き納豆、ネパールのキネマ(Kinema)、タイのトウアナオ(Thuanao)など無塩発酵大豆食品を作り出す菌です。厳密な意味での腸内常在菌ではなく、いわゆる枯草菌の一種で、内生胞子(芽胞)を持つ、自然界で最も安定した菌種です。納豆菌は腸内で活性化し、種々の生理作用を現して各動物が本来保有している有益菌叢(乳酸菌、ビフィズス菌など)を増強、安定化します。その結果、当然病原菌や腐敗菌などの有害菌は排除されます。また、抗菌作用が強く、BacilipinやSubtilin等の抗菌性物質を産生することも知られています。その他近年納豆菌の抗ガン作用や免疫機能増強作用も報告されています。

納豆菌のはたらき

-

乳酸菌など有用菌の増殖

-

腸内有害菌の抑制

-

上記2項目により、腸内細菌叢のバランスを整える。

-

強力なタンパク分解酵素とデンプン分解酵素を産生する。

-

ビタミンB群を豊富に合成する。

納豆菌による実験報告

納豆菌は「芽胞」と呼ばれる状態に細胞を変化させることで、過酷な環境に耐えることができます。 そのため、乳酸菌やビフィズス菌に比べ耐圧性や耐酸性が高いと言われています。

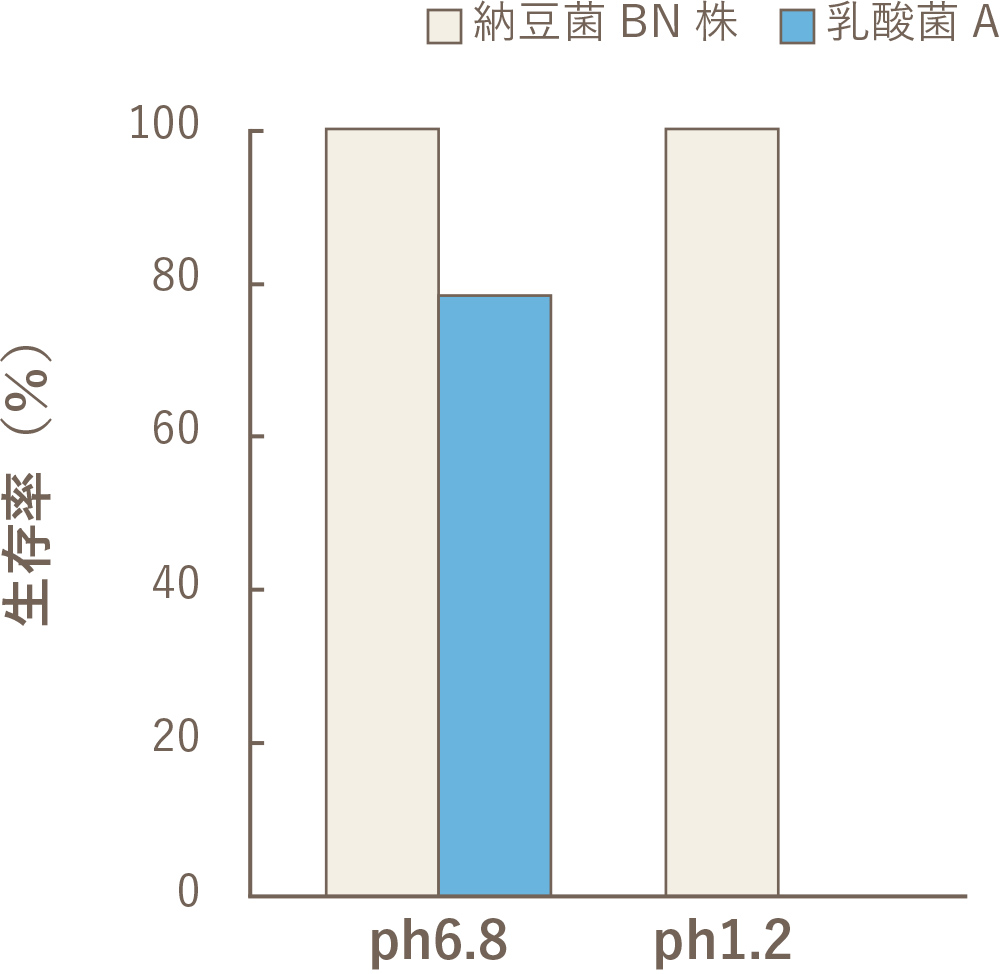

酸性溶液で処理した納豆菌芽胞液の生存性

pH6.8とpH1.2の溶液中に6時間保持した後の生存率を乳酸菌と比較しました。

pH6.8と中性に近い条件では、納豆菌(芽胞)は ほぼ100%生存したのに対し、今回検討した乳酸菌は 80%程度生存しました。

pH1.2と胃酸に近い条件では、納豆菌(芽胞)は ほぼ100%生存しましたが、乳酸菌は死滅しました。

このように納豆菌は胃酸にも耐えることから、生きたまま腸まで届くことが期待できます。

文献:Evaluation of probiotic and prebiotic-like effects of Bacillus subtilis BN on growth of lactobacilli J. Gen. Appl. Microbiol., 64, 26–33 (2018)より、グラフを修正

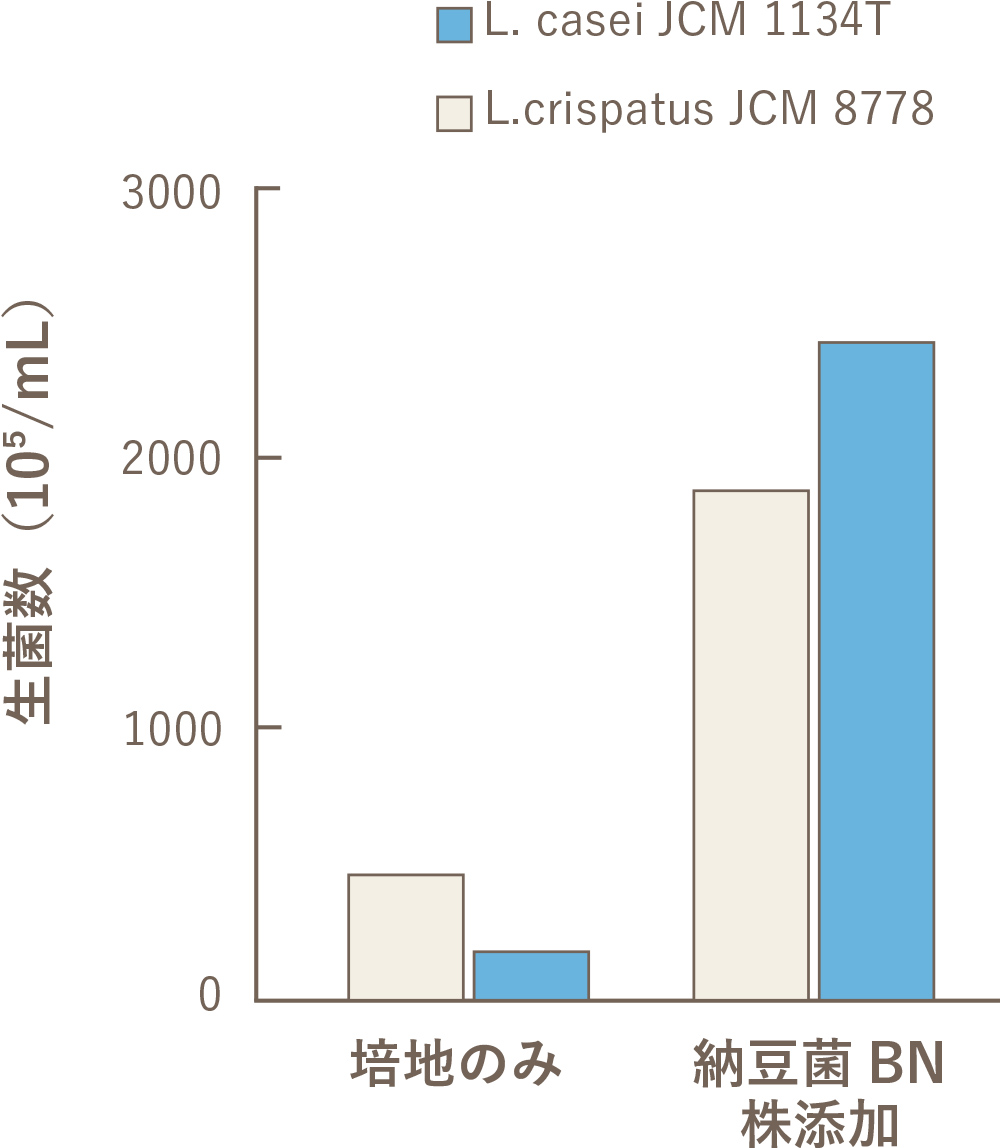

乳酸菌の増殖効果

納豆菌の乳酸菌増殖効果について、検討しました。

糖(グルコース)の代わりにデンプンを含む培地で乳酸菌を培養する際、納豆菌が存在していると、乳酸菌の増殖が促進されることが確認されました。納豆菌はデンプンから乳酸菌が利用できる糖類を作り出していると考えられます。

納豆菌は、腸内の善玉菌である乳酸菌が増えるのを助ける働きが期待されます。

文献:Evaluation of probiotic and prebiotic-like effects of Bacillus subtilis BN on growth of lactobacilli J. Gen. Appl. Microbiol., 64, 26–33 (2018)より、グラフを修正