ナットウキナーゼFAQ

ナットウキナーゼFAQ

- Q.血栓症とはどういう病気ですか?

- A.血液の中に血の塊(血栓)ができ、血管を詰まらせてしまうことを言います。一般的に知られているのは脳梗塞や心筋梗塞です。

- Q.血栓症は誰でもわずらう可能性のある病気ですか?

- A.そういった可能性のある病気です。寒暖の差が大きいとその発症率が上がりますし、昨今の生活環境の変化や食生活の乱れにより社会問題となっているメタボリックシンドロームも血栓症の要因となります。また、ストレスや水分不足も大きく影響しますので、若年層から気をつけておく必要があります。

- Q.納豆とナットウキナーゼの違いについて教えて下さい。

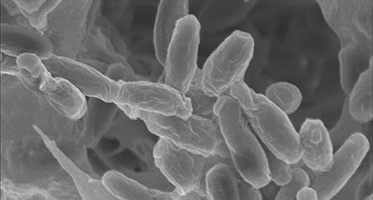

- A.納豆とは、煮た大豆に納豆菌をふりかけて発酵させることにより作られる食品であり、ナットウキナーゼとはその発酵過程において、納豆菌が生産する酵素です。

- Q.ナットウキナーゼの効果・効用についてわかり易く教えて下さい。

- A.ナットウキナーゼは血栓を直接溶かす働きのほか、体内が持つプラスミンやウロキナーゼという線溶酵素を活性化することもわかっています。また、体内のPAI-1という物質を減らすことも確認されています。

- Q.ナットウキナーゼと他のタンパク質分解酵素の違いについて教えてください。

- A.タンパク質分解酵素の中には、その強力な分解力によって、血栓や体内のタンパク質を物理的に分解するものがございますが、ナットウキナーゼは、血栓を特異的に分解(溶解)するのが大きな特徴です。

- Q.血栓溶解以外の効果・効用について教えて下さい。

- A.血流改善作用や血圧降下作用、血小板凝集抑制作用が確認されています。

- Q.どんな時に摂取するのが効果的なタイミングでしょうか?

- A.血栓は体内の水分量が不足したり、長期に渡って血流が圧迫される際にできやすいため、夕食後から睡眠前に摂取するのが一番効果的と言われています。長期のフライト前などもお勧めです。

- Q.効果的な摂取量の目安はどのくらいですか?

- A.血栓を溶かすナットウキナーゼの活性を示す単位をFUと言い、1日2000FUが摂取量の目安とされています。

- Q.血栓予防はナットウキナーゼだけ摂取していれば充分ですか?

- A.ナットウキナーゼの摂取も血栓予防の一つですが、普段からの健康管理(日常生活、食生活、適度な運動)も重要です。

- Q.納豆をどの位食べればナットウキナーゼと同じ効果を得られることができますか?

- A.当協会が推奨するナットウキナーゼ摂取量は1日2000FUです。納豆には1パック50gとして、平均1500FUのナットウキナーゼ活性がございます。そのため、単純に計算すると1~2パック程度の摂取を必要としています。ただし、納豆によってはナットウキナーゼ活性の少ないものや1パックの内容量が少ないものがあったり、賞味期限間近のものは活性が少なくなります。また、ナットウキナーゼはサプリメントとしてソフトカプセル状で摂取される場合が多いですが、その場合は胃酸の影響を受けにくくなります。一方、納豆の場合は胃酸により影響を受けます。

- Q.ナットウキナーゼは熱に弱いようですが、具体的に何度位から壊れてしまうのですか?

- A.水分が多い状態か少ない状態かで異なりますが、水分が多い状態で50度以上になると、活性が急激に低下します。水分の少ない状態であれば、100度でも大丈夫な場合があります。ヒトも50度の熱湯に長時間は入れませんが、100度のサウナには入れます。ヒトと同じようなものとお考えください。

- Q.なぜ、ワルファリン服用者は納豆を摂取できないのですか?

- A.納豆中に含まれているビタミンK2がワルファリンの効果を弱めてしまうからです。食品の中でも、納豆はビタミンK2を多く含んでいます。

- Q.現在、ワルファリンを処方されていますが、ナットウキナーゼを飲んでも大丈夫ですか?

- A.問題ありません。ナットウキナーゼには血栓を溶解する力を持つだけで、血が止まらなくなることはありません。また、ナットウキナーゼとワルファリンの併用については、臨床試験でも、その安全性を確認しています。

しかし、血栓症予防のためには、ビタミンK2など血液凝固を促進する成分を含有した食品は摂取を制限する方が良いと思われます。協会が安全性を確認しているナットウキナーゼは市販の納豆とは異なり、ビタミンK2が除去されているため安心してお召し上がりいただければと思います。